В сентябре издательство Individuum выпустило книгу «Мальчики, вы звери» Оксаны Тимофеевой — философа, автора научно-популярной «Истории животных», публицистической «Родины», сборника эссе «Это не то». Новая книга — философская проза, переосмысляющая три известных «животных» сюжета из трудов Фрейда (маленький Ганс, Человек-волк, Человек-крыса).

Незадолго до выхода новинки наши коллеги Андрей Горожанкин и Миша Розенберг встретились с Оксаной в букинистическом магазине «Академия», на полках которого советские томики марксистов мирно соседствуют с изданными в 90-е постмодернистами и религиозными мыслителями. Оксана объяснила мальчикам, почему Батай — это база, рассказала, чем может быть полезно состояние экзистенционального ужаса, и посоветовала срочно собирать подпольный кружок читателей Гегеля.

***

Oксана Тимофеева (в философском отделе «Академии»). Очень люблю эту серию, «Философское наследие». Вот эта книга вообще чудесная, обожаю Ламетри! Вроде бы не так сильно принято его обсуждать, да? Обычно философы минувших эпох становятся популярными, когда их кто-то модный начинает активно обсуждать. Скажем, Делёз был модным, он прочитал Спинозу, и все стали любить Спинозу. А вот Ламетри еще не прочитали так, а на самом деле он очень сюрреалистичный и у него, как бы сейчас сказали, такой не-антропоцентричный взгляд на вещи. Есть здесь такой текст, «Трактат о Душе, или Естественная теория Души». Весь тираж этого трактата сожгли по решению Парижского суда, признали его, как сейчас бы сказали, экстремистской литературой, и Ламетри пришлось бежать из Франции в Голландию. На самом деле это такая материалистическая критика и пародия на все религиозные трактаты о душе.

Но как он понимает душу — это что-то особенное… Душа есть растительная, животная и человеческая — так со времен Аристотеля философы рассуждают. И Ламетри, в принципе, с этим согласен и говорит, что каждый человек представляет собой чуть более развитое растение. То есть растение — это человек, лишенный каких-то свойств, но это уже человек. Просто человек без ума, без чувств, но который растет, размножается. И человек является таким растением плюс что-то. Животное — это растение, которое двигается. Это интересно и это как-то ломает наши привычные иерархии, потому что, если действительно растение это уже человек, то с ним можно и общаться, соответственно, по-человечески. Но здесь это всё, конечно, полно юмора, шуток над его коллегами, над Декартом, например, с которым он тоже спорит.

Немного глупых вопросов о философии. Платон или Аристотель?

ОТ. Платон. Но... нет, Аристотеля тоже любим. Можно завернуть обоих? Наверное, возвращаясь к истории своего детства… это психоанализ, поток ассоциаций… все-таки мое знакомство с философией начинается с Платона, а не с Аристотеля. Попробуйте, когда вы ребенок, когда вы еще вступаете в этот мир, открыть «Метафизику» Аристотеля...

Все-таки литературная форма, которую избрал для входа в философию Платон, более выигрышна. Он просто придумал классную форму — диалог. Ну, как «диалог»? Диалог с очень приятным собеседником, который тебя поддерживает. В принципе, такой и должен быть диалог. Не какие-то дискуссии, дебаты, когда все друг друга перебивают и говорят противоположные вещи. Нет, [в «Диалогах» Платона] люди просто вместе помогают друг другу прийти к истине, один другого ведет, другой — ведомый. Прекрасная схема, она меня полностью устраивает.

Потом я как-то забросила чтение Платона. А вот сейчас, начиная где-то с года 2020-го, я вдруг снова вернулась к Платону, ну, наверное, потому что уже выросла большая и подумала: «Ну нет, все-таки, вся философия — это комментарий к Платону».

Я перечитала Платона и поняла, что он достаточно двусмысленный, он темнее, чем мы думаем. Сейчас я перечитала некоторые диалоги с бо́льшим вниманием к деталям. Особенно диалог «Федон» — это где Платон описывает последний день из жизни Сократа: к нему приходят друзья, ученики, все плачут, хотят с ним попрощаться, а Сократ приводит доказательства бессмертия души, принимает яд и умирает у всех на глазах. Душераздирающий, чудовищный текст, учитывая контекст. Ведь Сократ — политический заключенный, он приговорен совершенно несправедливым судом к казни в очень тяжелой форме, он должен убить сам себя. И он с покорностью принимает это наказание, говоря о том, что это не плохо, это к лучшему. Ты читаешь и понимаешь, что этот сюжет вечный, сюжет страшный и нам с ним тоже жить.

А темный он, потому что там — когда Сократ объясняет, почему хорошо то, что душа бессмертная — он также выдвигает гипотезу о том, откуда у нас вообще происходит душа. Она не рождается вместе с телом, а приходит из Царства мертвых. Оно в греческой мифологии описано как [место] довольно-таки мрачное. Там нет света. Это тоже своего рода пещера, очень темное место. И именно оттуда родом наша душа, которая приносит все наши идеи истины, добра, красоты. Но само их происхождение является темным. Логос платоновский темнее, чем Эрос. Эрос он описывает* [*Платон описывает Эрос в диалоге «Федр». — Примеч.] как такую чёрную лошадку, которая тянет нас вниз к земле. А Логос, на самом деле, тянет нас глубоко под землю. [Смерть] — это, конечно, не так страшно, как кажется, потому что, в конце концов, именно там, под землей, философ находит для себя место, где ему наконец-то комфортно. Я думаю об этом месте, о его характеристиках, о том, как оно связано какими-то родинами нашими: домами, местами нашего пребывания, разными пространствами.

Платон открывает много пространства для воображения, но не то чтобы Аристотель — это что-то сильно противоположное. Это ученик Платона, который превращает его философию в строгую науку, хотя она претерпевает существенные изменения вплоть до неузнаваемости. Он производит корпус наук: вот это, говорит, физика, а это — метафизика. Аристотель в этом смысле ученый, а Платон… тоже ученый, но немножко другой.

Кому и зачем нужно читать Гегеля? И главное — как?

ОТ. Гегеля читать нужно всем обязательно. Но ни в коем случае не стоит делать это в одиночестве. Гегеля нужно читать в любом возрасте, но коллективно. Зависит, конечно, от произведения, но надо начинать с «Феноменологии духа», с коллективного чтения, а потом уже будет легко читать любую другую книгу Гегеля — и вообще любую другую книгу. Как говорил один мой старший коллега, казахстанский философ: «Если вы поймете Гегеля, вы поймете вообще все». Гегель понял все и пытался объяснить. Но в одиночку его не следует читать, это коллективный процесс, просто потому что Дух — это коллективность, и нужно, чтобы форма и содержание совпадали.

Как только вы выросли, встали на ноги, нужно собирать ридинг-группу, как это называется… Кружок. Лучше, если этот кружок будет подпольный и в этом кружке люди будут относиться к чтению не как к какому-то карьерному шагу, что вот мы сейчас Гегеля прочитаем, а потом его цинично используем в наших целях. Нет. А чтобы это был для каждого такой экзистенциальный вызов, челлендж, таск. И вот с этим таском нужно читать, читать и читать, пока не поймешь.

А как вы пришли к Батаю?

ОТ. Случайно. Я была студенткой, и у нас вёл философию Владимир Натанович Порус, и мы с ним читали разные книги. В частности, очень внимательно мы прочли Декарта, «Размышления о методе». Мне оно очень понравилось тогда, я была просто в восторге. И Владимир Натанович мне сказал: «А я вот посоветую вам книжку, которая представляет собой вообще полную противоположность этому картезианскому методу. Мне интересно что вы об этом подумаете». И я прочитала книжку Батая «Внутренний опыт». Такая маленькая, светленькая книжечка, в переводе Сергея Фокина. И книжечка эта, действительно, на меня тоже произвела неизгладимое впечатление

Когда начинаешь работать с каким-то автором, важно сосредоточиться вдаль. У меня были попытки свернуть с этого пути, но мой научный руководитель Валерий Александрович Подорога как-то меня все время направлял и говорил: «Читайте Батая и читайте, потому что в конце концов, он для вас станет ключом от всех дверей».

Неважно, это может быть другой какой-то автор, которого ты выбираешь на этапе профессионального входа в философию, и, если ты этого автора полюбил и одновременно научился как-то отстраиваться от него, объяснять всё своим языком, — то есть понимать, на самом деле, а не воспроизводить, — то дальше все философские проблемы перед тобой через него открываются. Поэтому Батай для меня — это база, конечно.

Именно сейчас его надо читать. Да, я понимаю, что всем нравится читать Делёза, так было всегда, в последние 50 лет принято читать скорее Делёза, чем Батая. Батай до сих пор остается автором неочевидным, хотя он нам, конечно, очень пригодится. Нужно брать его и читать именно сейчас, когда мир переживает какие-то похожие процессы. Потому что Батай придумывал свою философию, когда война в Европе, на нашем континенте, набирала силы, и он обратил внимание на то, как фашизм задействует индивидуальный и коллективный аффект.

(Берет со стола книгу Батая «О Ницше».) Вот, например, что он делает с Ницше? Он говорит, что фашисты напрасно аппроприировали этого автора. У него есть, например, статья такая «Фашист ли Ницше?». Делёз и Батай занимаются одним и тем же делом** [** См. книгу «Ницше и философия», недавно переизданную AdMarginem. — Примеч.]. Они реабилитировали Ницше, который стараниями его сестры, симпатизировавшей нацизму, в то время считался фашистским автором. Они показывают, что, наоборот, он радикальный мыслитель, для которого воля к власти — это предмет познания, которое не ставит себе ограничений. Тот метод, который нам Ницще предлагает, позволяет нам за тем, что мы считаем добром и благом, видеть темную сторону, зло.

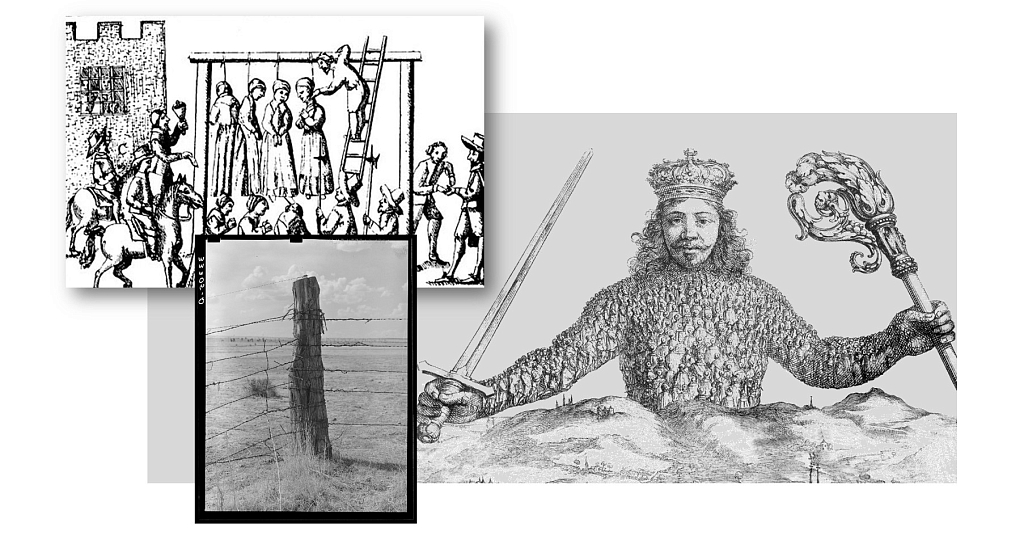

Батая интересовала граница между безумием и философией. Как Ницше совершает этот переход к безумию? У Батая не получалось сойти с ума. Он хотел остаться с этим миром, миром ненавистного языка, символического насилия, означивания и фашизма, власти. Того, что Батай называл «правое сакральное», то есть такое священное, что сначала запрещено, что связано с кровью, с испражнениями, с такой частью жизни негативной, что потом бронзовеет и превращается в атрибут царского могущества, религии и государственных институтов. Все левое становится правым.

До интервью вы сказали, что занимаетесь «феминистской философией». Что это значит?

ОТ. Ну, «феминистская» в широком смысле. Что такое феминизм с философский точки зрения? Грубо говоря, есть позиция угнетенного. Мир делится на тех, кто обладает силой и властью, и на тех, кто порабощён. Женщины тысячелетиями находились в этой порабощённой позиции. Не только мы, но и любые другие угнетенные попадают в эту позицию, противоположную позиции власти. В философии это называется Другой. Животные, зомби, иммигранты, террористы, квиры... Люди, которые лишены власти, за которых могут решать другие. В том числе — жить им или не жить. Они лишены средств легитимации насилия. В конечном счете, принимать решения по поводу судеб этих людей, по поводу того, как им распоряжаться своими телами, будет другая сторона. Сторона власти берет эту компетенцию на себя. Вот у нас есть Другой: есть мигранты, и нам надо решить, что с ними делать. Будем ли мы их пускать в нашу страну, будем ли мы давать им документы, будем ли мы их сажать в специальные тюрьмы, будем ли мы их отстреливать на границе или заставлять учить язык и приглашать ассимилироваться, стараться сделать нашу страну привлекательной для мигрантов, чтобы им было хорошо? Вот это позиция власти, патриархальная позиция. То есть мигранты здесь как женщины. Женщины, евреи, животные... Структурно это позиция того, кто репрессирован.

И любая философия, которая говорит с позиции разума, рациональности, религии, Духа, Бога, но при этом оказывается в позиции власти, — она такая. Феминизм борется с возможностью такой мысли.

А эта мысль основана на простом тождестве. Что мы здесь, мы это мы, а они там, в другом месте. То есть это просто недиалектическое мышление. Как нас психоанализ учит, Жак Лакан, допустим, или Фрейд это объясняют: «Я — это не Я, Я это и есть Другой». Я зомби, я женщина, я мигрант. Как говорит Делёз: «Я — негр, зверь самой низшей расы»*** [*** Произнося это, Делёз ссылается на стихотворение в прозе Артюра Рембо «Дурная кровь». — Примеч.]. Если прежде всего находить, где Другой… Это дает тебе противоядие от любой морали. Этика, позиция морального превосходства, «это плохие ребята» — если ты начинаешь судить с моральных высот, это значит, что ты уже наполовину там. Сидишь суверенный и решаешь, кто там плохой, а кто хороший. Давайте проведем чистку, давайте исключим из нашего сообщества — это чего угодно касается, любой структуры. Всегда есть вот эти две позиции, между которыми осуществляется игра. Если ты отождествляешься сам с собой, то ты находишься в позиции власти и начинаешь «охотиться на ведьм».

А власть, которая на тебя наступает, которая давит тебя насилием, это не есть тот самый радикально Другой, которого нужно понять и принять?

ОТ. Этот вопрос сейчас актуален. Смотришь на людей, которые с ума сходят, настолько охотно идентифицируются с насилием, что это заставляет задуматься. Батай писал в статье «Психологическая структура фашизма», что социальный низ и суверенная власть обе находят друг друга в общей стихии по ту сторону закона. То есть, грубо говоря, совсем маргинализированные массы населения начинают очень поддерживать, допустим, абсолютистского типа лидерство, потому что лидер в каком-то смысле вне закона. То, что в законе — это среднее, такой буфер, средний класс. Они и не там, и не там, поддерживают скорее власть, но не так рьяно, как это делают исключенные и обездоленные.

Вообще, Батай пытался помыслить такую возможность, встать на место этого радикального зла, абсолютного другого, суверена и найти способ это в себе превозмочь, как бы самого себя обезглавить. Как раз Коллеж Социологии**** [**** Объединение французских философов, лидерами которого были Жорж Батай, Роже Кайуа и Мишель Лейрис. Существовало с 1937 по 1939 год. — Примеч.] пытался разобраться, как функционирует фашизм, как работает этот аффект и как в аффекте насилия найти внутренний ресурс самопреодоления.

Батай пытался в фашизме обнаружить параллельную христианству внутреннюю тенденцию, позволяющую самого себя принести в жертву. Но позиция власти — это не восприятие суверенного субъекта насилия как абсолютно другого, а как раз отождествление с ним. То есть, ты говоришь: кто сильней, тот и прав, это наша идея, и мы за ней пойдем, потому что она правильная. Ты ее не воспринимаешь как радикальное насилие, ты ее воспринимаешь как благо или как служение чему-то, закону, своей стране, государству, добру, национальной идее. То есть это не Другой, а это образец для подражания. На этом у Фрейда основана массовая психология: ты отождествляешься с властью.

Как раз про это очень классно написано у Гегеля в «Феноменологии Духа». Там есть такая глава, «Правовое состояние», в ней он описывает деспотию в Римской империи. Он говорит: есть какой-то тиран, деспот, все его вроде бы ненавидят и считают его сошедшим с ума субъектом, который представляет из себя чистый разгул насилия, и они себя ему противопоставляют, но это противопоставление ложное. Этот деспот является их внутренней проекцией. То есть эти люди сами его, этого тирана, как бы создали, эту гигантскую страшную тень, которая теперь их душит, над ними нависает и начинает всех репрессировать. Они его сами создают из своего собственного ничтожества. Это не психологический феномен, а антропологический, коллективный процесс производства организованного насилия из духа обывательского послушания.

В книгах «Это не то» и «Родина» вы смешиваете философский дискурс с личными историями, эссеистикой. Почему?

ОТ. Потому что могу. «Родина» — это был первый опыт такого неакадемического письма. Мне эту книжку заказало одно маленькое арабское издательство. Меня попросили: можешь написать какой-нибудь такой учебничек чего-то такого, неочевидного, «Как делать что-то»? И вот я просыпаюсь с мыслью: «Как родину любить?» Точно, я должна написать книжечку! Но больше я хотела просто описать какой-то свой жизненный опыт, свое путешествие на родину, которое меня очень сильно осчастливило, и я просто не знала, что с этим счастьем делать, кроме как сесть и написать маленький текстик. А поскольку я литературой никогда не занималась, это мне показалось таким поводом. Написала, получилось, но какого-то рационального объяснения у меня для этого нет.

Я считаю, что в книгах нужно нарушать правила. Вот есть какое-то правило академического письма. В диссертации, в научных монографиях его можно соблюдать. В книжках типа «Родины», «Это не то», которые написаны для широкого круга читателей, правила нужно нарушать. Там, где ты нарушаешь правила, ты создаешь для читателя пространство свободы, в котором он уже вынужден быть сам. То есть ты создаешь какую-то лакуну концептуальную, и любая автобиографическая референция будет выполнять какую-то концептуальную задачу. Но это помогает тебе не создавать какую-то систему, а, наоборот, её разрушать. Ты ведешь, ведешь куда-то своего читателя, он за тобой следует, а дальше ты отступаешь, и он проваливается. Он проваливается в жизнь, которая не подкреплена концептуальной матрицей. И вот этот провал в жизнь, в принципе, не бесполезен.

Я пытаюсь какую-то прагматику подвязать, но вообще-то я так делаю, потому что мне так нравится. У меня нет задачи написать научную книгу. У меня, скорее, есть задача, когда я пишу книгу, найти своих людей, найти того, кому это зайдет, кто меня поймет, кто из этого что-то свое придумает. Часто случается так, что это люди не из философской сферы. Художник, дизайнер, архитектор или люди, занимающиеся совершенно другим, сексуальные работники… Которым это помогает придумать что-то свое, найти какой-то свой выход из удушающей системы реального мира, какой-то свой способ продолжать жить. Но при этом философия — это мой мир, то есть я не могу просто о чем-то рассказывать, должны быть мысли, должно быть более одной мысли в единице текста любой величины.

Вы говорите о философии как о способе продолжать жить. Это в некотором роде смысл философии для вас?

ОТ. Нет. Но когда ты читаешь какой-то философский текст, особенно что-то классическое, то ты часто этот вторичный терапевтический эффект испытываешь на себе, и это помогает. От болезней, от депрессии, от биполярного расстройства, от синдрома дефицита внимания — это помогает от всего экзистенциального фона, помогает создать такой мощный щит. Но философ сам этой душеспасительной функции не закладывал.

Я не стремлюсь привести читателя в состояние экзистенциального ужаса, но вообще-то это хороший эффект: хорошо, когда мы понимаем, что основы нет, что нам не за что держаться, уцепиться. Именно в этом получается черпать силу. Звучит, конечно, парадоксально. Но это не надежда, а нечто ей противоположное, скорее нечто вроде отчаяния. Отчаяние создает такую ситуацию невозможности продолжать так существовать. И тогда голова начинает работать, человек начинает думать по-настоящему, к вечным идеям обращаться, к Логосу. Он попадает в стихию мышления, и там уже, в этой стихии, есть своя свобода. А свобода начинается с того, что пропадают привязанности к тому, что дает надежду и смысл. Нет, конечно, в жизни самой по себе нет смысла. Но философия учит с этим жить. Это практическая вещь, не теоретическая, это практика: как жить с тем, что смысла нет.

Смысл обычно назначают нам сверху: мораль, религия, государственная идеология, воспитание, школа, больницы, тюрьма. Все это должно нас научить правильно родину любить, правильно любить своих партнеров и себя. И вот ты уже утратил эту свободу. Вот ты уже где-то на чем-то мрачно подзалип, уже шагаешь в каком-то строю, в неизвестном направлении, в туманный горизонт будущего.

Купить книги Оксаны Тимофеевой «Мальчики, вы звери» и «Это не то» можно на нашем сайте.